上周,安踏集团发布了2024年度财报。我看到很多媒体都用一个词来形容:漂亮。

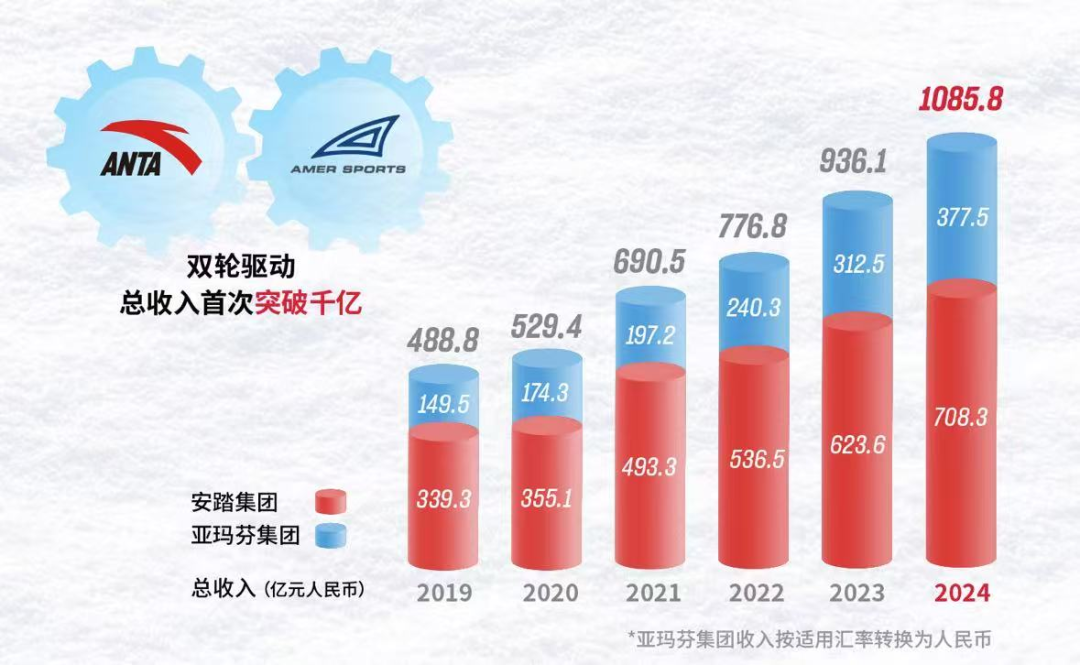

最引人注目的,是安踏集团迈入“千亿殿堂”。2024年,安踏营收同比增长13.6%至708.26亿元。如果再加上此前已经披露的亚玛芬集团的377.5亿元,大安踏集团年营收已经突破千亿,成为全球运动用品行业第三家千亿集团。

猜猜看前两家是谁?没错,耐克、阿迪。

一不注意,安踏竟然成为了营收仅次于耐克阿迪的世界第三。

同时,如果只看中国市场的话,安踏集团对耐克中国的领先优势已经加大到180亿以上。安踏集团营收相当于1.36个耐克中国,市场份额也达到23%,居行业首位。

这份成绩,可能出乎很多人的意料。真的要由衷地对安踏说一声,恭喜。

我和安踏是老朋友,前几年去安踏总部、以及亚玛芬集团都参访游学过。作为户外爱好者,我本身也就是他们旗下很多产品的消费者。

我特别好奇,安踏究竟是如何做到的?我们又能从安踏身上学到哪些商业逻辑?

为了找到答案,我联系了安踏集团的多位小伙伴,向他们请教了关于安踏的方方面面。

在请教的过程中,我逐渐得出了3个关键词:多品牌、产品、DTC。

看懂了这三个词,才算是看懂了安踏的千亿密码。

1

多品牌

首先,让我们摊开年报,看看安踏的千亿究竟是怎么做到的?

先看大项,大约安踏集团700亿、亚玛芬380亿。

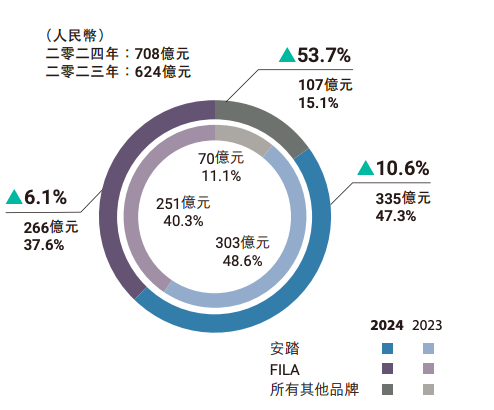

而安踏的700亿中,安踏母品牌335亿、FILA266亿、其余品牌加在一起107亿。

没错,你或许注意到了,除了安踏这个母品牌,其它的FILA、迪桑特、可隆,包括亚玛芬旗下的始祖鸟、萨洛蒙等,都是收购而来。安踏内部,把这叫做“单聚焦、多品牌”战略。

因此,我在网上看到特别多这样的评论:有什么了不起的?不就是靠收购吗?

没错,谈到安踏,确实要仔细聊聊收购这个话题。

这样,我先给你说个故事,你知道当初安踏是怎么决策要收购亚玛芬的吗?

2019年,安踏收购亚玛芬时,花了46亿欧元,大约360亿人民币。

当时,这震惊了整个中国零售行业。这样的交易,别说中国服装界了,世界服装史上也没见过。360亿,已经相当于很多中等规模品牌几十年的利润了。

那段时间,不知道多少人质疑。你安踏不是大众路线吗?买这么多高端品牌干什么?三百多亿的价格,是不是太贵了?这不是蛇吞象吗?

而安踏集团的小伙伴告诉我,当时在安踏内部,其实没有太多争论,大家只是反复思考这样一个问题:

如果不收购,拿着这360亿现金,从头打造一批亚玛芬旗下的这些品牌,有没有可能?需要多久?

一想到这个问题,很多人倒吸一口凉气。

你看始祖鸟,它1989年诞生在加拿大的雪山山脉里,创始人Dave Lane是户外运动的狂热爱好者,他们以登山安全带起家,一步步在户外行业打响名气...

你再看萨洛蒙,1947年就创立于法国阿尔卑斯山脉,以滑雪用品起家,一步步成为世界知名的运动用品品牌...

安踏集团董事局主席丁世忠在一次演讲中说过,“品牌可遇不可求。品牌可以超越时间和金钱。要真正塑造一个品牌是非常困难的。”

这话说得很有道理,打造一个品牌,不是砸钱就可以的。它需要热爱、需要执着、需要时间,甚至需要运气。

而这些品牌的底蕴、文化、产品、专利,别说360亿了,砸好几个360亿也不一定有戏。

因此,对于安踏来说,这是一笔虽然不便宜,但价值更是无法估量的战略布局。

而另一个问题立刻来了:对于这些品牌来说,发展得好好的,为什么要同意被安踏收购?

因为,这些金字塔尖的品牌,也同样有着自己的问题。

比如,不懂中国市场。

像是FILA,在被安踏收购之前连年亏损,门店只剩不到50家,甚至一度被疯传要退出中国市场。

确实,如果你想设计中国消费者最爱的潮流款式,却必须指望那些远隔重洋,来自完全不同文化背景的意大利、加拿大设计师,这实在太强人所难。

还有,不擅运营。

这些品牌,往往是技术极客。你让他们研发顶级的冲锋衣、跑鞋、登山杖,他们可以和你聊三天三夜不合眼。

但谈到如何让品牌“破圈”,如何被更广泛的消费者知晓,这就不是他们擅长的事情了。

在被收购前,像迪桑特、可隆、萨洛蒙、始祖鸟这些品牌,都只是在小圈子里出名,到大街上问问,一问一个不吱声。

而这些,不正是安踏最擅长的事情吗?

既然如此,你有我想要的品牌,我有你想要的能力。为什么一定要自己做,为什么不能一起合作呢?

多品牌路线,不是一家大品牌买下另几家大品牌,成为一家更大的品牌。而是一个优秀的舞者终于遇到了默契的搭档,两个人配合跳出惊艳全场的双人舞。

真是精彩,高手果然总是能将复杂的理论,化繁为简。

但其实,走收购路线的大集团非常多。阿迪耐克也都在买买买,阿迪收购过锐步,耐克收购过茵宝,为什么他们似乎没运营出什么名堂?

安踏把他们收购来之后,究竟会做些什么?

安踏集团的小伙伴告诉我,关键是要分清楚,什么该管,什么不该管。

首先,不要过多参与他们的运营,最大程度保持品牌原有的调性。

不要今天说,你们LOGO设计的不好看,换一个。明天说,你们的企业文化不行,管理层得换成我们的人。

包容、尊重、放权。

甚至,安踏会有意设置“流通阻碍”。如果你想说,安踏的海报设计得不错,我们FILA拿来稍微改一改就用,这绝对不行。

一定要最大程度保持每个品牌的明确定位,保持每个品牌的独立性。

那安踏这个“大家长”做些什么呢?

做中台和支援。

比如,采购、电商、物流体系。这些“共享工作”,安踏来做。

安踏告诉我,2026年他们即将启用全新的苏州物流中心,预计可以并行旗下十几个品牌的物流网络,包括亚玛芬集团的品牌。

关于安踏集团与旗下品牌的关系,黄海老师曾打过一个非常精妙的比方:你想想看康师傅方便面,有那么多种口味,红烧牛肉面、香菇炖鸡面,琳琅满目。但它们的面饼都是一样的,不同的只是料包。

因此,不需要每个品牌单独研发“面饼”,面饼完全可以由公司统一生产。品牌的精力,专心放在研发最受欢迎的料包上。

有困难,我们来帮。有资源,我们共享。但未来的路怎么走,你们自己决定。

如果你仔细调研市场,可能就会发现这些年爆火的运动户外品牌,他们的腾飞,几乎全部都是从被安踏集团收购之后开始的。

而对于安踏来说,当初收购时可能自己都没有意识到,这为它打开了一个“增长魔盒”。

任何一个品牌都不可能无限增长。都有发展期、有平台期、有转型期。到了一定阶段,就会遭遇瓶颈。只有经过艰难的转型,才能迈进下一个增长周期。

而安踏却通过收购,实现了这样一件事:不同品牌间交替驱动增长。

如今,安踏+亚玛芬,旗下的品牌已经超过20个。而在安踏内部,可以分为三大品牌群:以安踏为主的专业运动品牌群、以FILA为主的时尚运动品牌群、以迪桑特和可隆组成的户外运动品牌群。

三大品牌群,成为了相对独立的三条成长曲线,两大集团构成了两个成长的飞轮,在变化不断的周期中相互赋能,交相增长。

前几年,在安踏品牌增长放缓的休整期,FILA以70%~80%的增长领头。

而这几年,FILA转入高速增长后的稳定期,随着户外行业的兴起,迪桑特和可隆又实现了70%以上的突破性增长,扛起了集团增长的大旗。

三条增长曲线,就像接力赛跑一样,把安踏集团推向更远的终点。

这番洞察,听得我叹为观止。

如果你问我,收购是品牌增长的解药吗?我会说,是也不是。

就像AI。很多人问我,AI会让普通人赶上顶级高手吗?我说不会,AI是一个放大器,会让厉害的人更厉害。

收购也是一样,收购不是大力丸。收购的关键,是“批量化复制你的核心优势”。它是一个“放大器”。会让优秀的品牌,更加优秀。

多品牌,用收购放大自己的优势和能力,并叠加产生更强的能力等级。这是我们能从安踏身上,学到的第一件事。

2

产品

然而,收购,并不能解释安踏的全部。

除了收购来的这些品牌,安踏母品牌也保持了不小的增速,10年时间,从100亿冒头,增长到了300多亿。

这总不是收购的功劳了吧?

没错,安踏集团的小伙伴告诉我,如果一定要问过去几年间,安踏在日常运营中做对了什么,那一定是一个词:创新,用产品研发驱动品牌增长。

此话怎讲?

这样,我再给你说一个故事,一个关于冲锋衣面料的故事。

你或许知道,我本人是个户外运动狂热爱好者。爬过乞力马扎罗、走过戈壁、去过珠峰大本营,我有数不清多少件冲锋衣。

在我看来,服装大致只分两种:户外和其它。

因为对我们这种直男来说,其它衣服真没多大差别,无非是手感舒服一点,褶皱少一点。

但户外不一样,如果你身处乞力马扎罗之巅,或是茫茫戈壁中,那冲锋衣就不只是一件外套,而是“保命的家伙”。

就比如下雨,走过户外的朋友都知道,突遇暴雨非常危险。如果衣服被雨水打湿,湿漉漉的衣服会不断带走你身体的温度,人就会失温,严重时甚至会危及生命。

那你说,我穿雨衣行不行呢?

雨衣虽然防水性能好,但它就是一块塑料布,完全不透气。不仅难受,在炎热环境下,汗水同样会打湿衣物。

因此,冲锋衣的功能属性,或者说科技含量,至关重要。

而功能性靠什么?靠面料,所谓的户外之争,其实就是“面料之争”。

只要你对户外稍有了解,就一定听说过一个名字:GORE-TEX。

这是美国戈尔公司上世纪60年代发明的一种专利面料,有“世纪之布”的美誉。

几乎所有的冲锋衣品牌,都将采用GORE-TEX面料当成自己的核心卖点,甚至专门挂出一块牌子,类似于很多电脑都将“英特尔芯片”单独贴一张小纸条一样。

为什么如此受欢迎?因为GORE-TEX这类面料有一种神奇的特性:单向透气。外面的雨水进不去,里面的水蒸气却能排出来。这样就能在极端环境下依旧保持衣服干爽。

这么牛的面料,价格自然不便宜。相似的冲锋衣款式,有GORE-TEX和无GORE-TEX的,价格可能相差好几倍。有GORE-TEX的衣服,随随便便大几千块钱。

这其实很合理,商业原理告诉我们,谁更稀缺,利润就归谁。这些冲锋衣看着贵,但其实利润都归了戈尔公司。

但对品牌来说,这非常不舒服。因为和戈尔公司合作,不仅贵,更经常“受制于人”。

作为强势乙方,和GORE-TEX合作有着诸多“要求”。不是你花钱就能买到的,只有经过戈尔公司的挑选,满足一系列条件,才能拿到授权。如果合作不开心了,还有被断货的风险。

比如,有一款和GORE-TEX定位类似的面料,叫eVent。就有品牌尝试使用eVent,结果惹怒了戈尔公司,威胁停止供货,最后品牌不得不妥协。

明明是花钱的甲方,却还要受制于人,这种“卡脖子”的感觉,想想就很难受。

不想被卡脖子怎么办?中国人对这条路已经无比熟悉:自主研发。

安踏和东华大学合作,开发专利属于安踏的新型防水面料,经过了几年的时间,终于研发出了一种四氟乙烯微孔膜,安踏把它命名为“安踏膜”,经过测试,安踏膜在一些防水性能上的表现已经不输GORE-TEX。

但研发的工作并不是就此完成。有了面料,要解决怎么把膜贴到面料上,为此安踏找了国内四家顶级胶水供应商,联合研发专用胶水。胶水解决了,又发现贴上的膜容易起泡,于是再联合相关供应商一起解决...

这个过程按下葫芦起了瓢,无比漫长、更无比费钱。

但安踏从未动摇,因为他们非常清楚,这是难而正确的路。

最终,他们使用安踏膜,研发出了安踏冲锋衣产品“风暴甲”,定价只是同级别GORE-TEX产品的1/4。

(安踏膜和风暴甲)

2024年,这款风暴甲冲锋衣卖出了百万件以上,成为了不折不扣的爆品。

除了风暴甲,2024年,安踏还有另一大爆品:PG7跑鞋。

(安踏PG7跑鞋)

如果说冲锋衣拼的是一层膜,那跑鞋拼的就是一块底。

为了这款跑鞋,安踏45位工程师,经过了485天研发、135次调校,终于研发出独立的PG7中底。不仅缓震性能不输很多大牌,售价还只要399元。

2024年,这款PG7跑鞋,3个月卖出去了100万双,2025年预计有望卖出400万双。

安踏集团年报披露,去年一年,安踏的研发投入是20个亿。相当于每天砸500万研发。过去十年含研发的创新相关投入是200亿,未来五年还要再投200亿。

因为他们相信,只有靠自主研发,不被专利科技垄断,户外用品的价格才能真正降下来,让更多人用得起。

丁世忠在安踏集团2025年初的总结会上,特别提出了“好商品”的关键词,他说,“好商品”才是品牌的核心,“好商品”才是企业增长的动力,有“好商品”才有“好品牌”。

并且,安踏会将集团各品牌“好商品”在营收中的占比,列入强KPI。

不仅要说,还要做,要考核结果。

我真的是感慨,很多人提到中国制造,印象还停留在它善于把产品做便宜,卷价格。

而优秀的中国品牌,一定是“两条腿走路”。

一条腿,是用优化管理和规模效应,降低成本,让更多人用得起。

另一条腿,是用持续的创新和研发投入,为品牌势能做积淀。

前者负责把创新让所有人用得起。而后者,负责让创新出现在这个世界上。

产品,让创新成为增长引擎。这是我们能从安踏身上,学到的第二件事。

3

DTC

在安踏集团的财报发布会上,他们反复提到了一个关键词:DTC。

不像收购和产品那么直观,这个词,需要一点解释。

所谓DTC,就是Direct to Consumer,品牌不通过经销商、不通过渠道商,直接开设门店,直达消费者。

用最通俗的大白话说,就是直营,不加盟。

在如今的经济大环境下,很多户外运动品牌,都在加大加盟门店比重。原因很简单,门店是“重资产”,减少直营门店,才能减少品牌运营负担。

但安踏却在一直坚持DTC,增加DTC比重,甚至把它当成集团最核心的几条战略之一。

为什么会这样?是什么造成了安踏这样独特的洞察?

这还要回归到一个故事,一个有点久远,发生在2008年的故事,这是在业内都很有记忆的故事。

在2008年,中国体育界发生了一件百年未有之大事:北京奥运会。

所有体育用品商都清楚,随着奥运会的举办,中国人的运动热情一定会被极大调动,运动用品行业将迎来一次千载难逢的发展机遇。

为了迎接奥运会,为了接住这波泼天的富贵,所有品牌都只有三件事:生产、生产、还是生产。

疯狂备货,生怕到时候不够卖。

而经销商呢?也只有三件事:开店、开店、还是开店。

我看到过一项数据统计,2010年,国内主要的8个运动品牌,每家门店数量基本都超过了5000家。这是什么概念?以中国2000多个县城计算,这就相当于平均每个县城,都有20多家运动品牌店。

然而,事实证明,全行业都高估了奥运会给全民运动带来的刺激作用。一时间,供不仅大于求,还是远远大于求。

这就是2008年开始的“中国体育用品市场库存大危机”,所有品牌,包括耐克阿迪等,也一起下水。

我看到的统计显示,到2010年时,光是国产品牌积压的库存,就已经足够全国人民3年的需求。

随后几年,全行业都陷入了清库存的阵痛期,一些产品降价幅度甚至高达70%。这一波库存危机,一直到2012年左右,才算消化完毕。

然而,危机是弱者的噩梦,却是强者的跳板。

我多次听到安踏集团的高管们总结,正是从那一波库存危机开始,安踏痛定思痛,反思自身存在的问题。那次危机,正是安踏腾飞的开始。

为什么会出现危机?很多人归结为对市场的错误预判。然而安踏的归因不同,他们认为,本质就是一个字:

远。

太远了,离消费者太远了。

那时,几乎全国的运动品牌,都是同一种模式:把货卖给经销商,再由经销商去拓展市场,去各个省市开店,把鞋卖给终端消费者。

这导致了很多神奇的现象,比如,那时很多品牌,一年只卖4次货,每个季度一次。而所谓的“客户大会”,其实就是“经销商大会”。

然而这种模式下,有非常多的问题。比如,经销商为了把货卖出去,可能会无所不用其极,做出你想象不到的过度承诺。幸亏这只是鞋,不是药,不然经销商一定能承诺“包治百病”。

而经销体系最大的问题是:一旦有经销商在中间,你的客户就不再是消费者,而是经销商了。

你会误以为,成功的销售,就是让经销商把货拿走,至于经销商能不能卖出去?跟我没关系。

然而,经销商永远不会是客户,经销商只是你的合作伙伴。

经销商拿货的理由,并不一定是消费者买你的理由。经销商模式下,你看不见消费者的笑脸,听不到消费者的心声,摸不着消费者的脉搏。

一旦你把经销商错当成客户,而把你真正的客户消费者给隔开,你的反应就会变慢,当危机出现,你就会迟迟找不到问题在哪。

问题是找到了,可怎么办?

一下子砍掉所有经销商,不现实。那就一步一步来,不着急。

安踏先将“品牌+批发”的模式,改为“品牌+零售”,精简分销架构 。

同时,改变组织架构,直接设立“销售营运部”,对接各地的加盟商,以便对市场做出更准确的判断。

还有,当时正值安踏收购FILA,安踏便以体量更小的FILA作为“试点”,探索直营模式。

这种小步快跑,快速迭代,对变革的成功至关重要。安踏集团执行董事、联席CEO赖世贤就曾说过:安踏有1万家门店,为什么我们有底气做DTC转型?如果没有FILA在前面打底,哪可能啊?风险就太大了。

在这条路跑通之后,2021年开始,安踏品牌也宣布全面实行DTC转型,在此后两年里,安踏投资20亿元从经销商手中收回门店。

如今,又是几年过去了,这项转型效果如何?

今年年报,披露了最新的数据,2024年,安踏电子商务+DTC门店直营的营收,已经占到集团总营收的88.9%。也就是说,只有10%冒头的营收来自传统批发零售模式。

同时,直营模式,还让安踏能够进行零售新业态的探索。针对不同区域不同圈层的消费者,开设了多种零售业态。比如,定位潮奢的“SV安踏作品集”、定位一站式购物的“超级安踏”、倡导绿色环保的“安踏0碳使命店”等等。

(“超级安踏”门店)

其中,北京三里屯太古里SV主题限定店月坪效已达到2万元/平方米,如果保持这个水准,年店效很可能超过1000万元。

有些事情,就如同当年刘强东自建物流一样,它很难、很贵、很多阻力。可一旦做成,就是牢不可破的壁垒。

商业世界里,最难的不是做对的事,而是放弃那些貌似对的事。

安踏的DTC转型,又给我们提供了一个特别好的实例。

DTC,离你的消费者近一点、再近一点。这是我们能从安踏身上,学到的第三件事。

我还清晰的记得,2015年,安踏营收刚刚突破百亿时,已经让很多人惊呼,没想到中国本土也能诞生百亿规模的体育用品集团。

然而,10年过去,谁都没想到,安踏竟然交出了一份千亿答卷。

10年、10倍、千亿、世界第三。

每当看到这样的商业案例,我都会特别激动。

你知道,我的本职是一名战略咨询顾问,经常有人问我:什么叫战略?

我说,战略有一个极简的判断标准:你就看它的反面,是不是也是一个好的战略?

好的战略,它的反面一定也是一个好的战略。

如果你说,我们的战略是增长,是满足消费者需求,那这就不算一个战略。因为这些话永远正确,永远不会有一个品牌说,我们的战略是不增长,是不要满足消费者需求。

然而在安踏的身上,我们看到了一个鲜活的案例。

是自创品牌,还是收购已成型的品牌升级改造?

是走总成本领先路线,还是走研发创新路线?

是用经销商模式降低成本,还是用DTC模式感受最一线的市场变化?

这些问题,都没有对错之分,没有绝对的好坏,都是战略选择。

但难的是,选择之后,就坚定的、不折不扣的、几十年如一日的执行下去。

我2023年带着一队企业家去到安踏集团,彼时的安踏集团刚刚冲进了500亿,今年再回头看这家集团,已经冲进700亿,大集团突破了千亿大关。这是一家在不断自我进化的“大象”,每年都会新增加一个中国上市公司的体量。

一个真正成功的品牌,不是一时一地的灵感,而是长期的、持续不断的优势打磨与建立。

再次恭喜安踏。

未来,我也由衷地希望,能看到更多这样优秀的中国品牌,走向世界。

来源:刘润