01

场景营销的卡点

用户→需求→产品。这是我们熟悉的现代营销简化版分析体系。熟悉到习惯成自然,意识不到自己的习惯。

场景→待办任务→解决方案。这是场景营销的分析框架。这个架构还没有形成习惯,在应用过程中会变形。

人的行为受两大因素影响,一是本能,二是习惯。

于是,现实营销中场景营销分析特别容易进入下面的分析框架:

场景→需求→产品。

这就变形了,而且大错特错了。穿新鞋,走老路。还不如老鞋走得顺。

思维体系的习惯,是最难改变的习惯,比行为习惯的改变更难。

新的思维体系,遇到障碍就回头。对于大多数来说,很正常。

场景营销的分析障碍在哪里?卡点在“待办任务”。

场景营销研究院秘书长方刚老师说,场景营销的卡点,就是待办任务。

有人问,什么是待办任务?我真说不清楚。

02

什么是待办任务?

在传统营销里,有人问什么是用户?什么是需求?什么是产品吗?

一般没人会问。因为这些词是基础词汇。

虽然词典也有解释,但在生活中,在专业分析中,基础词汇是不用解释的。

上述词汇在好多年前也是新词,不知道什么意思。现在就不是了。

待办任务是个新词汇,而且是个翻译词汇。

40年前学营销时,对Marketing的翻译也有争议,后来翻译为营销,大家接受了。最近营销被污名化,又有人说,不应该翻译为营销。

确实,中文里找不到一个对应Marketing的精准词汇,所说有的国家直接用Marketing或音译。

有人把Jobs To Be Done(待办任务)译为焦糖布丁(JTBD),这是简写的音译。同样没有解决这个问题。

克里斯坦森的《与运气竞争》在翻译出版时,把Jobs To Be Done翻译为“需要完成的任务”。后来又翻译为《创新者的任务》,改为“用户目标达成”。我觉得这不像基础词汇。

早期与空手老师交流时,我也觉得待办任务不好,后来觉得越来越好。

我希望,作为一个新出现的基础词汇,现在可以不清楚什么是待办任务,但只要通过场景营销的方法论解决了场景营销的问题,大家会慢慢理解的。并最终变成一个大家耳熟能详的基础词汇。

2019年,我提出bC一体化时,同样有很多人说这个词不好。经过我多年的推广,现在已经广泛接受了。

03

需求:只见森林,不见树木

比待办任务是什么更重要的是,不用需求这个概念很重要。

需求是个经济学词汇。一个宏观经济学词汇,用在微观营销上,没有起到好作用。

我曾经说过,宏观经济学的问题是“只见森林,不见树木”,营销学的问题是“只见树木,不见森林”。经济学专业出身的营销专家金焕民老师曾立志打通“宏观和微观”,至今未见成果。

宏观经济学的需求,与微观营销里差别巨大。一个笼统,一个具体。笼统到“只见森林,不见树木”。我见过的经济学家,讲宏观和中观,侃侃而谈。只要一涉及微观、具体,就不着边际。

改革开放初期,社会的主要矛盾是“人们日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。”只要能吃饱,吃什么不重要。需求不重要,供给很重要。需求不必太具体化。

但是,现在的主要矛盾是“人们日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。”吃饱已经不是问题,吃什么很重要。供给与需求不匹配。

为什么不匹配?因为对需求的理解不准确,导致错误的供给。这是极大的浪费。目前看,找不到有效解决办法。新品推广成功率那么低,原因很多,源头在于需求应由理解错了。

这个问题,克里斯坦森在《与运气竞争》中讲得非常明确,就是用户与需求之间只有相关性,没有逻辑关系。

供给与需求的矛盾,美好生活需要与不平衡不充分的矛盾,就是现有的营销分析框架,发现不了具体需求的答案。因此,克里斯坦森才说,即使研发了好的产品,也是“运气”而已。

供给不是问题,供给什么才是问题。反映出来的问题是,对需求具体化的营销分析框架有问题。

这是我一直反思“用户-需求-产品”这个分析框架的原因。

04

用待办任务替代需求

我最近大力推动场景营销的一个原因,就是希望找到比“需求”更确定、更符合逻辑的一个新概念,能够替代“需求”这个概念。

引发我这个愿望的是管理大师德鲁克的《创新与企业家精神》,是他对创新的重新定义。

什么是创新?这个概念,既熟悉,又陌生。

说熟悉,是因为人人都能说上几句。人人都能说,但对创新没啥意义。

说陌生,是因为只要你说出来,马上有太多的人不同意。没有共识。

于是,创新很重要。但怎么才能形成持续不断的创新,企业却找不到有效办法。

这个问题曾经也困扰着我,直到我读了德鲁克的《创新与企业家精神》。我才发现世界上有两套创新体系,一套是汤姆·彼得斯式的创新,是灵光乍现,是聪明人的脑袋,是可遇不可求。这名仁兄经常半夜冒出奇怪的点子;另一套是德鲁克的创新,他说,创新可以是普通人的工作,只需要找到创新的源泉和流程。创新不是无源之水,要找到源泉,用一套流程去找。

德鲁克讲到了“创新的七个源泉”。我恍然大悟。真乃大家。把文科工作变成了工科工作。把灵感变成了流程。

回到“需求”与“待办任务”这两个概念。

需求概念很熟悉,但现实中,却很难发现“真需求”,充满了假需求,伪需求。

梁宁的《真需求》畅销,就是戳中了大家的痛点。可是,我读完《真需求》,却仍然没有发现真需求源泉和流程。

用户思维,实际上是想把需求问题简化。细分就是简化的方式。用同一类标准细分,相同标签的用户有相似需求。但这种简化方式是不对的,因为用户与具体场景结合,需求才具象化。没有具象的需求,就是假想的需求。假想的需求很可能变成假需求。

场景里面的人,是不同类型用户的组合,可能一点相似性都没有。如果按照细分的办法,再组合分析的话,那就太复杂了。

用户导向的思维,最难的就是需求分析,找不到有效办法。

需求,是用户导向营销理论的核心。要么创造需求,要么满足需求。需求概念在传统营销里面至高无上。错误的营销,源点一定可以追溯到需求的错误。

但是,用户与需求之间,其实是个黑箱,至少是灰箱。这是用户需求理论最大的BUG。

于是,有两类发现需求的逻辑:一类是调研。调研手段,经济出现“用户需要的是更快的马车”这类结论;另一类是用户洞察模式,比如乔布斯、马斯克等,根本无视调研,反而有更好的用户理解。

于是,在需求的发现过程中,充满了洞察,洞察力这类看似表扬人,实,则讥讽的词汇。

什么是洞察?就是绕过逻辑推理,直接得出令人惊奇的结论,不得不佩服。这不是科学,更接近玄学。

用户与需求之间的因果关系不清晰,用户细分根本无法保证需求的发现更准确。

我是工科出身,本科计算机自动化专业。特别佩服德鲁克这个文科生的观点,找到源泉和流程,然后按照符合逻辑的方式,导出正确的结论。

场景-待办任务-解决方案,场景营销的分析框架,就是要找到待办任务的确定性。当然,一定的洞察还是要的,但应尽可能减少。

按照这个思路,也许我们仍然无法给出待办任务的概念解释,但只要能按流程做,就达到目的了。

05

场景解构

理解待办任务,要去场景的源头去理解,要解构场景。

从纵向看,就是解构。

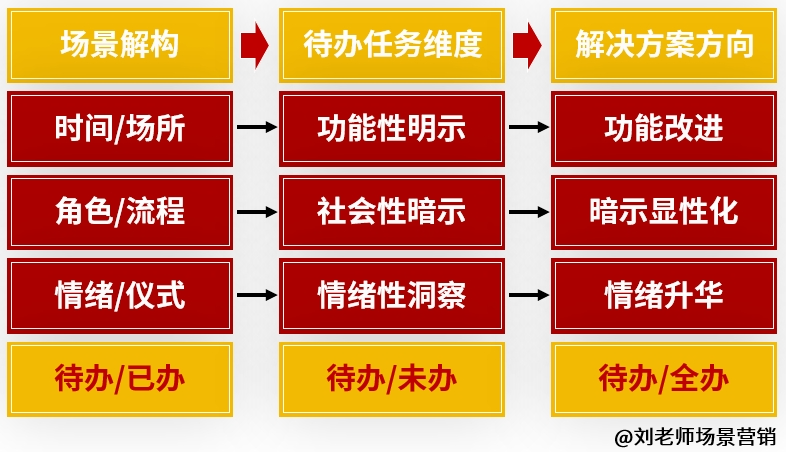

场景,解构为三大模块,六大因素:时间/场所,角色/流程,情绪/仪式。

待办任务,解构为三个维度:功能性,社会性,情绪性。

解决方案,解构为三个维度:功能性改进、完善、替代,社会性隐性待办任务显性化、流程化,情绪性升华与新仪式。

于是,就有了下面的流程图。

上述推理过程,像极了数学运算的推理过程。

场景解构,是从场景因素中找到显性已知条件。可以用清单的方式列出来(待办/已办)。在具体场景中,列出已知条件清单并不难,解构后的场景是显性的。

待办任务,是根据已知显性条件提供的信息,推理出隐性但有必然性的已知条件——待办任务(待办/未办)。

显性的已经条件,时间/场所两大要素提供的比较多,多属于功能性已知条件;隐性的已知条件,从社会性和情绪性推导出来比较多。

解决方案,把待办/已办和待办/未办综合起来,就是解决方案。

06

待办任务的第一道门:时间/空间的“明示”

待办任务有“三道门”。

上面的场景解构,如果已经熟悉,操作并不难。但对于新手,好像仍然不知道如何下手。

抽丝剥茧,经过一层一层的剖析,最终推导出待办任务,进而提出解决方案。所以,我提出解构待办任务的“三道门”。

第一道门:时间/空间(场所)。

我们说,场景是生活方式的切片。就是指时间/空间。这里的空间,不是地理上的经度、纬度,而是有特定生活(工作、消费)意义的场所。比如,家,办公室,饭店,咖啡店等。

一个人每天的时间,围绕这些场所被分割,从而在构成了一个人的人生“旅程”。因此,时间/场所构成了生活方式的切片。

时空(时间/空间),多数人理解的场景,可能就是这两大要素。当然,我们理解的场景,核心要素也正是时间/空间。这是理解待办任务的第一道门。打开了这道门,待办任务多半已经清晰。

传统场景是时间与空间的统一。同一场景,一定是时间/空间一致的。比如一起吃饭,聊天,时间/空间是统一的。这里的空间是传统的地理空间。

吴声写的《场景革命》,提出了另一类场景:时间/空间不一致。比如,同时看直播,在相同的时间,但在不同的空间。在网上下单,相同的时间,不同的空间。这里指的空间,就不再是地理空间而是虚拟空间。

还有第三类场景,时间/空间完全不一致。比如微信聊天,你在某个时间/空间发的信息,我在另一个时间/空间看到了。

当然,我这里讲的空间,仍然是地理上的空间,不是虚拟空间。我讲的消费场景以及场景营销,主要就是讲地理空间的消费场景。

待办任务的第一项决定要素就是时间/空间。

比如吃饭,早餐在家吃。时间是早晨,空间是家。

午餐在公司吃。时间是中午,空间是公司。

晚餐商务应酬。时间是晚上,空间是饭店。

星巴克把人生旅程分为三个空间。家是第一生活空间,公司是第二生活空间,其它是第三生活空间。那么,喝咖啡就可以在三类生活空间。在家喝雀巢速溶咖啡,在公司点瑞幸咖啡,午餐在Tims喝咖啡,商务活动在星巴克喝咖啡。

不同咖啡,解决了不同的待办任务。瑞幸刚出来的时候,有人争论瑞幸与星巴克哪个好喝,其实他们解决的是不同的待办任务。

回到吃饭。早餐就那么点时间,待办任务关键就是两项:快,营养。中式早饭,快则快矣,油条稀饭既不营养,也不健康。所以,中式早餐,未来的创新空间很大。

时间/空间,可以再详细一点。

时间的划分,可以具体到时分秒甚至更精准,也可以是一个时间段。

可以是一天的时间分布,如早中晚,上午/下午,上班/下班。

可以是一周内的时间分布,如周一,周末。

可以是季度分布,如第一季度,第二季度。

可以是年度或更长时间的分布,如百年,千年。

可以是纪念日,如国庆,生日等。

空间的划分,最简单的就是三类生活空间。第一生活空间是家庭,第二生活空间是工作场所,第三生活空间是除此之外的其它场所。

时间/空间与待办任务有什么关系呢?可以这么说,时间/空间是待办任务的“明示”——明确表示。

之所以说时间/空间是待办任务的“第一道门”,就是因为进了这道门,交待了时间/空间,基本的待办任务已经清楚了。这比用户逻辑清晰得多。

某个时间到某个场所,一定是有目的的,这就是待办任务。

需求可以是模糊的,任务必须是清晰的。

听说广东人喝早茶,我第一次去广东也想体验一下。结果7点钟去,没人。

原来,上班族哪有功夫喝早茶,也是匆匆吃个早点去上班。喝早茶那是阿公阿婆和商务人士的社交。上班讲究快,社交讲究慢。

按照场景的时间/空间的明示,基本可以推导出待办任务中的功能性方面。此方面的解决方案,往往从产品上入手。

07

待办任务的第二道门:角色/流程的“暗示”

角色/流程是待办任务的第二道门。

选择了时间/空间,已经“明示”了相当多的待办任务。那么,角色/流程就是待办任务的“暗示”。

什么是角色?比如吃饭,哪些人一起吃,这就是角色。

同学,哥们,情侣,家庭,同事,商务,领导......这些都是角色。

既然有角色,就有角色分工,各安其分。

同为火锅界的翘楚,巴奴和海底捞的消费人群差别就比较大。应该说,在产品上,两者相互模仿,差距并不大。

海底捞的消费者,家庭(特别是带女孩的家庭),闺蜜,女性同事,情侣比较多。因此,变态的迎客动作,情绪化服务,各类小奖励,各类免单等广受欢迎,针对的正是对此感兴趣的主角,所以打的旗帜是服务。

巴奴的消费者,男性朋友,男性同事,商务客人等比较多,喝茅台的也比较多。有些消费者对过度服务比较反感,讲究吃的就是产品,所以打的旗帜是“产品主义”。

很难说,到底是两者针对不同的消费者提供了不同的解决方案,还是提供的解决方案吸引了不同的消费者?也许两者互为因果。

吃饭这种场景,往往不是个人的选择,而是角色互动的结果。在一群人中,要取得一致,这就是场景重要的特征:场景中不同人的一致性消费。

一家人,一对情侣,一群同事,一群闺蜜等,其中的角色是不对等的。

比如,一家人如果有孩子,孩子满意很重要。

一对情侣,女朋友满意很重要。

商务宴请,主宾满意很重要。

夫妻聚餐,妻子满意很重要。

一群同事,领导满意很重要。

场景中,一群人,各种角色,有经验的服务员,很快应该能发现,谁是主导者(KOL),谁是KOC,谁是大C,谁是普C。于是,围绕上述角色组合的待办任务的“暗示”就大致清晰了,由角色博弈的流程也清晰了。

我们再讲一类现象,80后和90后进入职场后发生的变化。

80后参加工作时,也有“80后整顿职场”的讨论,我当时还在媒体组了不少稿子。80后是第一代独生子女,在家各种宠,是家里的“小皇子”。但参加工作后,80后的标签莫名其妙地消失了。因为在传统职场里,80后是少数,被同化了。

被谁同化了,被职场前辈同化了。原来不喝酒的80后,被迫也喝大酒了。

但是90后确实整顿了职场。原因在于,90后有了大量互联网公司,年轻人集中,职场中老一辈在互联网公司是少数。90后的角色被集体放大了。

90后不喝酒吗?90后只不过不像前辈一样喝大酒。新酒饮,就是从90后开始的。

消费到底是个体性(私人性)还是社会性?也许有少数消费有私人性,但绝大多数消费有社会性。

品牌专家苗庆显说,所谓品牌,就是我知道你知道。一件奢侈品,有人高价买,有人欣赏(羡慕),才构成奢侈品。所以,广告中被浪费的那一半,有多么的重要。

角色/流程定义的是场景中的社会性因素。角色/流程暗示了解决方案中让所有人有脸有面的“待办任务”——社会性角度的待办任务,并据此提供解决方案。

08

待办任务的第三道门:情绪和仪式的“洞察”

时间/空间是待办任务的“明示”,角色/流程是待办任务的“暗示”,情绪和仪式则需要待办任务的“洞察”。

前面讲过,我反对对用户需求挖空心思的列清单,以及因为挖空心思列清单带来的伪需求,也反对福尔摩斯式的对需求的侦察,更反对不经过逻辑推理的洞察。但是,完全把营销变成工科逻辑还是难以做到的,我只是想尽可能向工科逻辑靠拢。

打开待办任务的第三道门,就需要对情绪和仪式的洞察。

今年,我提出白酒营销的三大重心之一是宴席,那么,宴席的待办任务是什么呢?

人生36宴,不同宴席有不同的待办任务,但宴席作为一类大场景,其基础待办任务就是“昭告天下,永留记忆”。也许参加宴席的不同人有不同的任务,但作为举办宴席的主人,待办任务是相对固定的。

在丰裕社会,物质消费带来的满足已经严重边际效用递减。情绪带来的满足,有可能是短期的兴奋,有可能是长久的回味,反而被放大了。

特别是互联网通过UGC模式,让每个人的情绪得到向大众宣泄的渠道,而这种宣泄又有传播价值,场景的情绪/仪式因素被放大为情景营销高度,甚至有人认为,场景营销就是情景营销。

情绪和仪式的待办任务怎么洞察?一般来说,持久情绪价值的待办任务从仪式中去洞察。仪式成为流程,一定是持久情绪价值的反映。比如,婚礼上的各类仪式就是如此。

短暂易逝的情绪,则与五官有关,是人类感觉的产物。空手老师有个“五感”设计的内容,在此不多分享。

09

待办任务清单

清单,无论从需求角度还是待办任务角度,都是需要的。

用户细分,这是确定用户需求清单时常用的招数。越细分,越清晰。

待办任务清单,是从场景解构角度,先打开待办任务的第一扇大门“时间/空间”,一个特定的时间,一类特定的空间,待办任务已经明示出来了。这是场景解决方案的基础性内容,即功能性满足,或者功能性改进。

再打开待办任务的第二扇大门“角色/流程”,那么,一群特定的人在特定的场所,他们的互动流程,因为是潜规则决定的。所以,只能说待办任务清单已经“暗示”了。这是场景中所有人在社会性互动中获得的满足。

比较难办的是待办任务的第三道大门“情绪”,那些有时间价值的情绪,洞察并不能。比如,爱情,友谊等。比如难办的是那些短暂、易逝的情绪,比如观看小品时的情绪。

把仪式从情绪中单列出来,就是有仪式感的情绪,往往有持久的价值。

回到方刚老师说的待办任务的卡点,本文提供了一条方法论。

首先是解构场景,分为三类:时间/空间,角色/流程,情绪、仪式。

其次是解构后寻求待办任务的痕迹,我又分为明示、暗示、洞察。分别构成功能性、社会性和情绪性待办任务。

最后,根据待办任务提供解决方案,交付解决方案。

由此,场景-待办任务-解决方案,场景营销的思维框架中,待办任务的卡点解决了。

是否真的解决了?希望您拍砖。

来源:刘春雄