01

吃得起饭,喝不起酒?

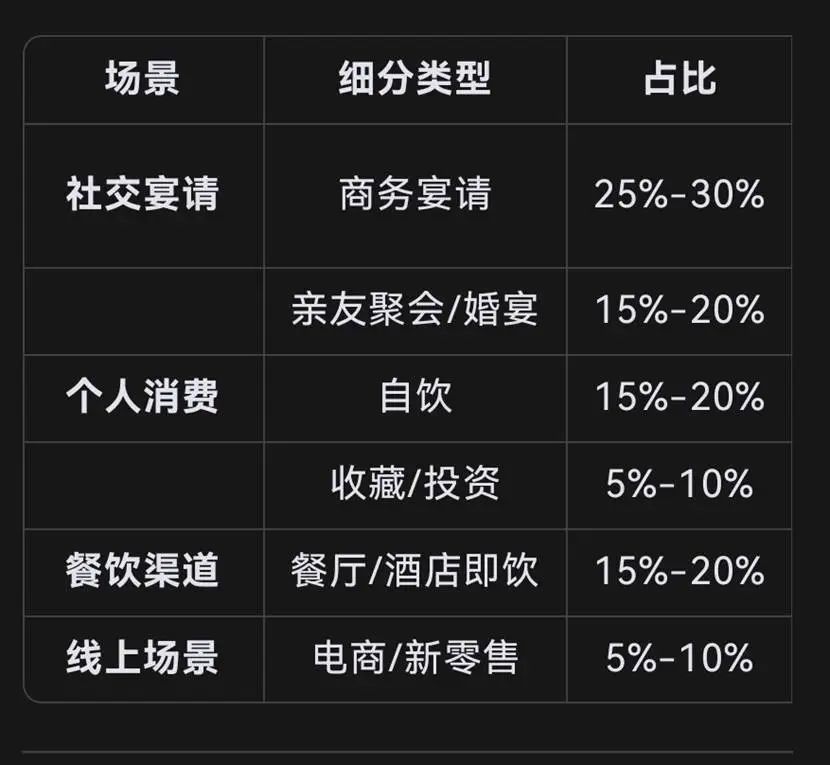

白酒的主要消费场景是什么?我问了一下Deep Seek,给出下图的答案(销量占比)。

上图(图1)除了线上场景是销售场景外,其它都是消费场景。那么,我紧接着要问的问题是:

白酒消费场景消失了吗?

中国白酒,与餐饮重度绑定。这是中国白酒消费的重要特征。

一般来说,酒类有下列消费场景:酒吧(Bar)、餐饮(Restaurant),办公室(Office)、户外旅行(Travel)、家庭(Home)。江小白研究新酒饮,曾把这五大场景总结为BROTHER(兄弟,五大消费场景首字母组合)。

查询数据,有两点值得注意:

第一,啤酒非即饮场景增加。餐饮是啤酒的即饮场景,从最高的60%下滑到现在的40%。说明啤酒在解除重度绑定餐饮。说明餐饮以外的消费场景是增量的。白酒是否也是如此?

第二,餐饮业并没有下滑。除疫情3年外,餐饮业一直是增长的。尽管每年都有餐饮大量闭店的消息,业界也一直在渲染这类信息。只能说餐饮业一直就是高闭店率的行业,总的餐饮业是增长的。中国白酒自2016年走入下降通道,我们看一看此期间餐饮业的增长率。

非常奇怪,餐饮以外的其它酒类消费场景在增长(不一定是白酒),餐饮业本身也在增长,那么,为什么白酒和啤酒消费都在下降,难道真的是因为经济大环境变差,“吃得起饭,喝不起酒”了吗?

02

酒是社交润滑剂

白酒好喝吗?回答一定千差万别。

最真实的答案一定来自每个人喝的第一口酒。“不好喝”可以说是标准答案,几乎所有的酒都是如此。甚至所有的世界级饮料也是如此。

酒不好喝,主要指口感。但是,人是容易被驯化的。

世界级饮料都是怪味的。可乐,茶,咖啡,格瓦斯,苏打水,啤酒,白酒等都是如此。包括前几年爆红的百花蛇草水,近几年大卖的农夫山泉的东方树叶,前几年不也是被评为“最难喝饮料”前3名吗?

世界级饮料都是怪味的,也是容易上瘾的。上瘾过程,既是产品本身的特性,也需要驯化。

那么,酒类消费者是如何被驯化的呢?

答案是社交。初入职场,初入社会,处于社交场的底层,自然是被驯化的对象。

人是社会性动物,社交是人类的天性。

普通人的社交,不像情侣那样有说不完的话,不像闺蜜一样八卦多。男人的社交,为了避免“话不投机半句多”,酒就发挥了重大作用。

酒是人际交往的润滑剂。这是酒类消费的本质。当然,不排除部分人是上瘾的。图1中,个人消费只占15%-20%,其它都可视为社交性消费。

独饮解忧,众饮解尬。这是我与空手老师、江小白创始人陶石泉交流后的结论。

一个人独饮,多半心事重重。影视剧中,失恋、失业、创业失败等人生重大变故,往往有独饮场景。

解尬,尬指尴尬,解尬指解尴尬。说的就是酒的润滑作用。有事说事,没事喝酒,少点社交尴尬。

社交是人类的天性,饮酒就成为人类的天性。这是世界上除宗教禁忌外,各地都有饮酒历史的原因。

可以说,酒是少有的全世界共享的精神产品。历史上有酒,未来也少不了酒。酒不会消亡。

互联网产生了虚拟空间,线下实体空间的社交少了,酒类消费减少就很正常。

《柳叶刀》发文说,每一滴酒都是有害的。但是,架不住社交是人类的天性,再加上酒是社交的润滑剂,人类总是要喝酒的。但不一定是白酒。

这个道理,与吸烟有害健康一样,知道者众,但明知故吸者多。因为烟草公司成功地把吸烟贴上了man的标签。在有害健康与man之间,很多人选择了吸烟。

同样,在酒有害健康与社交之间,很多人选择了社交。

关于酒的驯化,多说几句。新手喝酒,靠驯化,高势能的人驯化低势能的人。初入职场,学会喝酒就是驯化。

同理,酒类走出传统区域,向更广阔的市场延伸,也是靠驯化。高势能地区对低势能地区的驯化。进入中国的外国酒类,有的驯化成功了,有的没成功。差别在于,这些国家或地区对中国是否有高势能。

白酒的驯化,从90后开始有了断层。80后及之前,职场老人驯化新人,没有断代。90后以后,互联网公司老一代的人少,新一代聚集,白酒的驯化断层了。

白酒的驯化,就是新人进职场,即使不喝酒,老一代也会利用职场优势地位,半强制甚至强制喝酒,最后被驯化了。

90后喝白酒的断层,不是白酒界教育年轻人能解决的。这是社会的结构性问题。

中国白酒能否走向世界?取决于在消费领域,中国能否驯化世界。驯化 的前提是势能优势。只要中国强大了,对其它国家和地区有了高势能,就有了驯化的基础。

在场景营销中,我们提出一个概念:引线场景。也可以称为高势能场景。就是因为高势能场景的成功,可以产生溢出效应,向低势能场景渗透。

03

社交场景变了

酒是社交的衍生品,那么,中国的社交发生了哪些变化?

人类生活穿梭在三大空间。家庭是第一生活空间,公司是第二生活空间,其它是第三生活空间。

社交发生在第二生活空间的延伸和第三生活空间。

星巴克说,不在喝咖啡,就在喝咖啡的路上。星巴克是社交场景,星巴克定义自己是第三生活空间。

家庭饮酒,属于个人消费,占比不高。家庭是第一生活空间,酒类占比高的是社交消费。

中国最大的社交场景是吃饭,欧美最大的社交场景是酒吧、咖啡店。中国的宴席,欧美的Party,也是重要的社交场景,同样是酒类消费的主场景。

如果只是吃饭,那么,半小时解决问题。肚子问题解决了,但社交问题没解决。

如何把一顿饭从半小时延长到2小时,并且进入高潮?答案是喝酒。

酒与餐饮场景重度绑定。这是中国特色。也是中国白酒销量巨大的原因。用Deep Seek查询,中国白酒在出口不到1%的情况下,占世界烈酒消费量的30%-35%(按体积计算),按价值计算占20%。

影响白酒销量的因素,首先是社交场景的变化。中国人的社交,广义的商务(政务、政商、商务)是刚需,与团建一起,是第二生活空间的延伸。剩下的就是第三生活空间了,包括同事、朋友、战友、亲友、同学等社交。

从社交场景看,有很大变化。大致有三大场景组合。

第一类社交场景组合:喝酒吃饭,结束回家。北方比较多,喝大酒的多。这是白酒的重度消费场景。

现在掼蛋盛行,掼蛋占据了喝酒的社交场景。

第二类社交场景组合:先吃饭(不喝酒,或少饮酒),再进行第二场社交(只饮酒,不吃饭)。一般不是烈酒。南方比较多,喝西式酒或新酒饮比较多。

第三类社交场景组合:直接进入新式社交场景,简餐+西式酒或新酒饮。

上述三类社交组合中,只有第一类是白酒重度消费,其它都非重度消费,甚至不消费白酒。

过去第一类社交场景组合占主导,现在第二类和第二类社交产品组合越来越多。

简单讲,就是餐饮分离还是不分离的问题,现在的趋势是餐与饮的分离趋势比较明显。

这是白酒消费下滑的主要原因。只有一场社交,可以喝大酒。还有第二场、第三场社交,只好少喝点了。第二场景社交,一般不喝白酒了。

啤酒消费的变化,可以比较好地观察到这种现象。啤酒的餐饮即时消费,从60%下降到只有40%左右,就是证明。

啤酒的下降速度比白酒缓慢,就是除了餐饮场景外,其它社交场景在增长。而白酒除了餐饮消费场景,其它社交场景几乎无所作为。

04

待办任务变了

场景营销有三个分析维度。一是时间/场所,二是角色/流程,三是情绪/仪式。

前面分析的社交场景变了,其实是从时间/场所分析的。时间/场所是消费的硬约束。选择了餐饮场景,喝大酒的可能性大,选择了其它社交场景,喝西式酒或新酒饮的可能性大。

餐饮场景,特别是广义的商务场景,喝酒场景的待办任务是什么呢?大致有三方面:

第一,喝酒是广义商务场景“乙方对甲方的诚意 ”(北方尤盛)。诚意要足。

第二,喝酒是商务场景的服从性测试。

第三,喝酒要喝出情绪,以便表达在正常情况下难以表达的话语。

怎么表现出“乙方”的诚意?

在物质不丰富时代,最大的诚意是“多喝点”。以广受诟病的河南“敬酒文化”为例,先让客人喝够,确实是物质匮乏时代“最大的诚意”。因此,河南人的酒量,最高峰时是N+1(N个人,喝N+1瓶酒)。进入丰裕时代,逐步降为N-1、N/2,现在已经不计量了。因此,在2016年之前 ,“喝够量”就是社交场景的待办任务。

曾经有段时间,把能否喝倒几个客人作为是否有诚意的标准。

山东、河南的酒文化盛行,河南的鱼头酒能喝出108杯。酒文化的目的是助兴,帮助完成场景的待办任务。如果说酒是社交润滑剂的话,那么,酒文化就是酒的润滑剂。

2016年之后,乙方的诚意变成了“喝好酒”。数量不再重要,质量很重要。怎么核定质量呢?就是酒菜比。拼酒量的时代,一场宴席,菜比酒贵;后来,酒菜相当。现在,高端局,酒大约是菜的2倍。

下一步的诚意是什么?预测很难。高端喝过了,稀缺的MT也不再稀缺,老酒喝过了。下一步可能是小众。

已经满足的东西不再产生欲望,但一定会诞生新的欲望。在社交中,满足稀缺是比较好的诚意。

再讲讲酒局的服从性测试。山东、河南的酒局,有严格的座次安排。这是一个场景角色/流程的体现,也是社交驯化的具体体现。喝酒既是老人对新人的驯化,也是甲方对乙方的驯化。

我前面一直讲广义的商务场景,就是酒局确实是商务关系中甲方乙方的扩大版。上下级关系,政商关系,就是广义商务意义上的甲方乙方关系,商业上的对价关系。

过去在商业上有“喝一杯酒给多少钱”的事,也有喝多少就签字的事。典型的服从性测试。这是说出口的测试,但更多的表现为潜规则。在场景分析架构中,我们提出角色/流程的分析逻辑,就是社交场景的角色决定了流程,也决定了待办任务。这是待办任务的“暗示”,或者说,社会关系的软约束。

第三个重要的待办任务,喝出情绪,从而“说出常态下无法说出来的话”,就非酒莫属了。不光白酒如此,新酒饮也是如此。白酒能喝嗨,新酒饮照样能喝嗨。而且新酒饮能让不喝白酒的女生喝嗨。无论是过去的江小白,还是现在的果立方,都能让喝嗨女生大胆向心仪的男性表白。

上世纪90年代中期,我接触葡萄酒时,葡萄酒刚从女性喝的甜酒,改为干红/干白。但是喝的时候,干红兑可乐,干白兑雪碧,很常见。关键是能喝嗨。

当时有一个报道。一家法国酒商看到后说,这是糟蹋葡萄酒,但也能让我们赚更多的钱。

现在,葡萄酒消费启蒙完成了,中国人也不喝葡萄酒了。葡萄酒下降90%。绅士的喝法,怎么能喝出情绪呢?

欧美葡萄酒也有同样的问题。澳大利亚的黄尾葡萄酒,成为美国进口葡萄酒销量最大的品牌,就是因为向啤酒的畅饮靠拢,激发了消费者的情绪,受到欢迎。

江小白开发产品之初,就专门研究了黄尾葡萄酒的案例,受到启发。

同样是餐饮场景,待办任务变了,消费也就变了。

最近与部分成功人士交流,有几个感触:成功人士的社交欲望在降低,社交中服从性测试的欲望在降低,需要情绪状态下才能说出口的话在减少。

05

小 结

公众户外活动场景在增加,所以饮料消费在增长。哪怕收入下降,也不会喝不起饮料。

公众社交活动场景在增加,酒类消费的频次肯定在增加。但不代表消费量也会增加,更不代表白酒会增加。

但是,重度绑定白酒的消费场景在减少,轻酒饮的消费在增加。

这个过程是不可逆的。自从2010年以来,互联网公司以90后、00后为主,缺乏了传统商务场景驯化白酒的机会,Z世代的消费者,不会再像80后之前的前辈们一样,在传统环境的驯化下,养成白酒重度消费的习惯了。

白酒消费从年轻人抓起,没用的。

真正有用的,是贴近新生活方式。

对白酒的下滑,前几年业界和媒体的倾向,是大环境影响了消费。本文的分析,从社交场景的变化,原来的重度饮酒场景,转向轻度饮酒场景,甚至不饮酒场景,与大环境无关。甚至大环境越好,这种变化越会加速。

另一个分析逻辑,就是饮酒场景的待办任务。待办任务变了,不需要过度饮酒了。

白酒消费的下滑不可逆,但有底。这是我的结论。

同时,白酒消费不会消失。酒是社交的润滑剂,只要有社交,就有酒类的消费。就看白酒能否适应社交场景变化。

什么是好酒?要看社交场景对酒的需要。

来源:刘老师场景营销